従来とは異なるビジネスモデルとして、また、データ活用や顧客との関係性におけるメリットから、D2Cビジネスに注目する企業が増えています。今回は、D2Cモデルの特徴やサブスクリプションを取り入れて成功した事例などを通じて、今知っておきたいD2Cの基本について解説します。

D2Cとは

D2Cとは、Direct to Consumer(2は同音であるtoの言い換え)の略で、「メーカーが自社チャネルを使い、中間業者を通さずに、製造した商品を直接顧客に販売する」ビジネスモデルを指します。わかりやすく「メーカー直販」と言うとイメージしやすいかもしれません。PCメーカーが自社サイトで直接顧客に製品を販売しているのは広く見受けられますが、これがD2Cにあたります。なお似た言葉に、企業と一般消費者間の取引を表すB2C(Business to Consumer)がありますが、B2Cは取引を行う対象が誰かという点に注目した表現です。D2Cも取引の対象は一般消費者になるため、B2Cの一部ということもできます。

D2Cのビジネスモデルの特徴

では、なぜ現在D2Cは多くの企業に注目されているのでしょうか。それを探るためにも、まずはD2Cの特徴をメリットやデメリットを交えて説明します。中間業者がいない

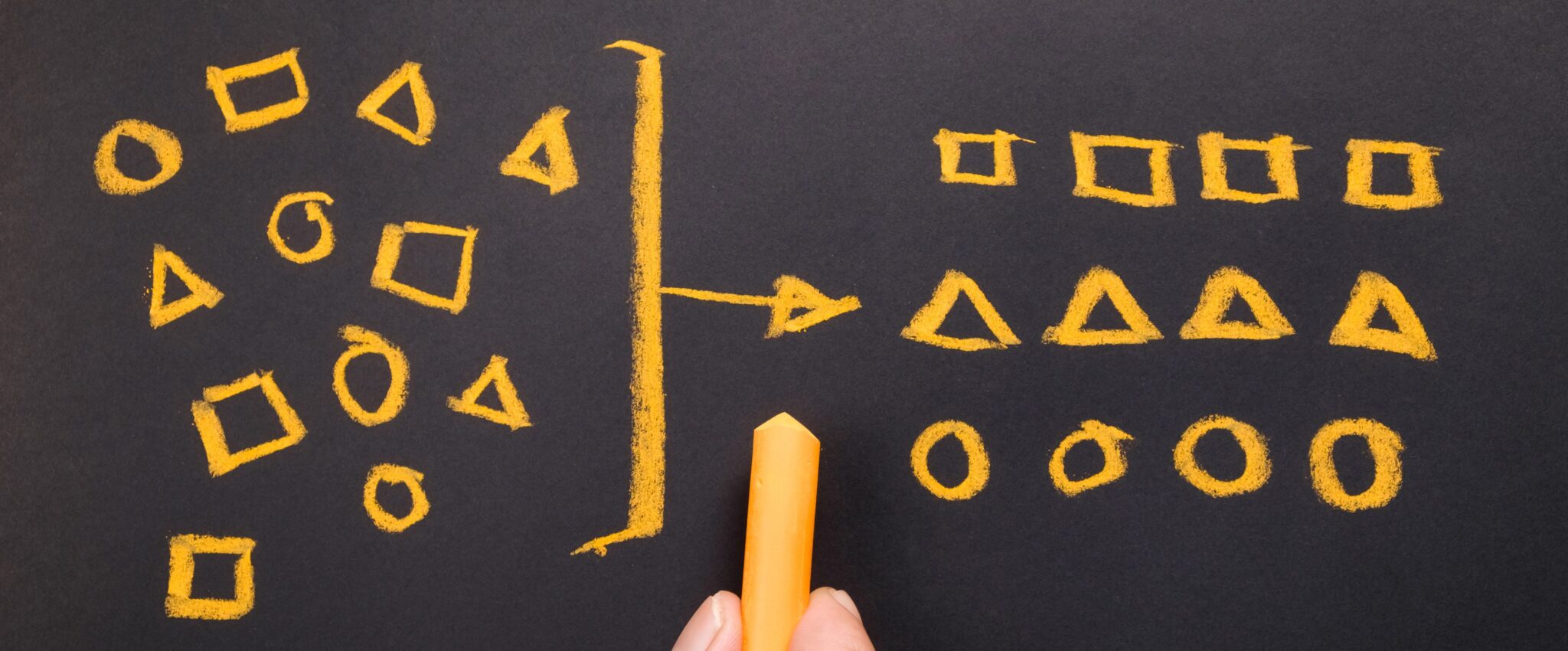

まずこのビジネスモデルの大きな特徴は、先述の通りメーカーと顧客の間で商品を販売する中間販売業者がいない点です。従来の主なビジネスモデルでは、メーカーが製造した商品は、卸業者やスーパーマーケット、デパートなどの小売業者から顧客に販売されますが、D2Cでは中間販売者を介さずメーカーが直接顧客に販売します。そのため、メーカー側は今まで中間販売業者に支払っていたマージンや手数料が不要になります。柔軟なマーケティングができる

D2Cでは主に自社チャネルで商品を販売するため、他社からの制約を受けずに済むことも特徴の一つです。楽天やZOZO、Amazonのような大手ECプラットフォームに出店する場合は、運営側のルールに従う必要があります。例えば、ZOZOが実施した全商品を一律10%割引するZOZO ARIGATO(半年で終了)や、楽天が打ち出した全ショップ対象となる送料無料化施策(一部店舗で実施)のように、プラットフォーム側が販売ショップの意図とは異なる対応を行う場合、自社の線略とは異なる施策にも従わざるを得ない可能性がありますが、そのような心配がなくなります。

価格競争を抑えられる可能性がある

マーケティング施策と同様、価格に関しても自社チャネルであれば他社からの制約を受けずに済みます。例えばAmazonに出店した場合、他社が販売している類似の商品が同一ページ上に並ぶことになります。そうなると差別化の一環として商品価格を下げる必要が生じるなど、望まぬ値下げを強いられることもありえます。しかし自社チャネルであればこのような過度な価格競争を避けることができます。顧客と関係を持つ接点が多い

従来のように中間販売業者に商品を販売するビジネスモデルの場合、メーカーは直接顧客との接点がありません。D2Cの場合は自社チャネルで販売するため、顧客と直接やりとりをする機会が増えます。プロモーションやブランディング用途でSNSを活用する企業も多く、さらに顧客との接点が多くなります。顧客の声が直接開発側に届くのは大きなメリットと言えるでしょう。データを細かく収集できる

ECプラットフォームに出店する場合、顧客情報は通常運営側が所有するため、どんな顧客が商品を購入したかを把握することができません。D2Cであれば、原則全ての購買データが自社に蓄積されます。それを基に売れ筋商品や人気商品の特徴、売れるタイミングなどの傾向を細かく分析することができ、商品開発やマーケティング施策に活用することができます。環境構築にコストがかかる

上記ではD2Cのメリットを中心に解説してきましたが、一方でデメリットとして、既存のECプラットフォームを利用しない分、販売環境の整備にコストがかかることが挙げられます。しかし最近ではSTORESやBASE、Shopifyのように簡単にネットショップ・決済環境を用意できるサービスが増えており、一から開発しなくても済むようになっています。中小規模のメーカーやテスト販売を行いたいメーカーなどにとってはD2Cに取り組みやすい環境が整い始めている状況です。認知度や信頼度が必要

楽天やAmazonのようなECプラットフォームを利用する場合、「楽天(Amazon)で販売している商品」として購入してくれるため、認知度がそれほどなくても消費者は買ってくれます。また、大手ECプラットフォーム傘下で販売することで、一定の信頼度を得ることもできます。しかしD2Cで販売する場合は、認知度が低いと商品を購入してもらいにくくなります。そのためターゲットとなる見込み顧客に対して、自社商品の認知度や信頼度を向上させる取り組みが必要となります。

D2Cとサブスクリプション

ここまでD2Cの特徴を中心に説明してきましたが、その販売形態の特徴から、定額料金で一定期間のサービスが利用できるビジネスモデル「サブスクリプション」を取り入れたものも増えています。D2Cは顧客ごとにパーソナライズした商品を販売する例も多く、長期的な関係性を活かしやすいサブスクリプションビジネスに向いているからでしょう。またD2Cでも多くの事例がある食品やシャンプーなどの日用品は、消費スピードが速く定期的に購入されるため、サブスクリプションとの相性が良いのです。D2Cでサブスクリプションを取り入れた事例

それでは具体的に、D2Cのなかでもサブスクリプション(サブスク)を取り入れた企業の例を紹介します。MEDULLA

オーダーメイドシャンプーを販売するMEDULLA (メデュラ)は、顧客の髪の状態や、なりたい状態に合わせて3万通りの組み合わせからカスタマイズしたシャンプーやトリートメントを販売するD2Cサブスクのブランドです。運営会社はスタートアップのSparty。通常のシャンプーと比較するとかなり高額ですが、自分の髪質に合ったシャンプーを使いたいという女性のニーズは高く、2018年のローンチから2年弱ですでに会員数は10万人を突破しています(2020年4月現在)。さらに顧客から蓄積したヘアカルテデータの分析結果を基に、価格帯を下げて購入しやすくしたセカンドライン商品を販売するなどビジネス範囲を拡大しています。

(※参照元:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000034407.html)

2018年には製造元が無許可で商品を製造していた不祥事が起き一時販売停止になりましたが、問題が起きた状況を顧客に正直に伝え、新たなOEM先を獲得したことで事業を持ち直しました。顧客との距離が近くブランドのファンを育成していたD2Cだったからこそ、トラブル発生時に真摯に顧客に向き合うことで、理解を得られたという面もあるでしょう。

BASE FOOD

完全食のパスタやパンをサブスクリプションで販売するのがBASE FOOD(ベースフード)です。これは忙しい現代人が栄養バランスを主食から取れるようにと開発されたもので、一食で約30種の栄養素が取れるようになっています。商品と同名の企業ベースフードが開発・販売。商品レビューに対して全てコメントを返すなど、顧客とのコミュニケーションもこまめに行っています。パンやパスタは単価が低いため、サブスクリプションで継続的に販売するモデルが適している分野とも言えるでしょう。FABRIC TOKYO

顧客のサイズや好みに合わせて製造したスーツを販売するFABRIC TOKYO(ファブリックトーキョー)は、オーダースーツという文脈で紹介されることも多いですが、メーカーから直接販売するD2Cでもあります。同社が新たに始めたのは、FABRIC TOKYO 100( ハンドレッド)というサブスクリプションです。これは同社でスーツをオーダーした顧客に対して商品のメンテナンスサービスを提供するものです。サイズが合わない場合のお直し期間の延長や、スラックスの追加オーダーサービスなどを提供します。

上記2つの例とは異なり、サポート機能を提供するサブスクリプションです。全顧客の購入データを持つD2Cならではのサービスと言えます。

サブスクリプションサービスの運営をサポートする「SIOS bilink」

このように、D2Cとの相性が良いサブスクリプションですが、一方で顧客ごとにカスタマイズされた個別の請求対応など、関連業務の負担が増してしまうのもまた事実です。 その解決策として、サービス提供におけるコア業務以外は外部サービスを利用するという選択肢があります。例えば課金計算の負担を減らすのであれば、課金ルールエンジンサービスを利用するのも一つの手です。SIOS bilinkは、サブスクリプションの料金計算を自動化する課金ルールエンジンです。料金計算を外部サービスに置き換えることにより請求時の手間を削減し、本来の業務に人的リソースを割くことができます。詳しくはHPをご覧ください。